胃内視鏡検査(胃カメラ)をご希望の場合、電話などでも検査予約が可能ですが、腹痛や膨満感、貧血などによる症状が強い場合には、事前に外来の受診をお願いする場合もあります。

胃内視鏡検査(胃カメラ)

監修者

大圃 研

資格

- 日本内科学会 認定内科医

- 日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医・関東支部評議員

- 日本消化管学会 胃腸科専門医

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化管学会

- 日本消化器内視鏡学会(関東支部評議委員)

- Junior Endoscopist Training Seminar(世話人)

- EGMR研究会(世話人)

- 大腸内視鏡スキルアップアカデミー(世話人)

- 新都心内視鏡病態機能研究会(世話人)

- LECS研究会(世話人)

- EMR/ESD研究会(世話人)

胃カメラは「苦しい」という印象がありますが、医療技術の進歩で患者さんの負担も軽減され、高画質の観察が可能になりました。食道・胃・十二指腸の内部を直接確認でき、がんや潰瘍、ピロリ菌感染の早期発見に有効です。経鼻内視鏡検査では、検査の最中にも医師の説明を受けたり、質問したりできるので、不安が和らぎ、安心して検査を受けられます。

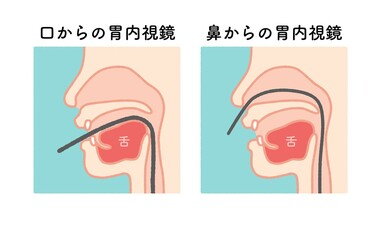

当院では経鼻(鼻から挿入)、経口(口から挿入)どちらの内視鏡検査も施行可能です。当院では内視鏡機器を導入し、経験豊富な専門医が検査を担当しております。

大圃クリニックの

胃内視鏡検査(胃カメラ)の特徴

-

経鼻・経口両方の検査が可能 患者さんのご要望、体質や状態、検査の目的によって、最適な検査方法を選択可能です。

-

検査後にすぐ帰宅、運転できる検査方法をご用意しています。経鼻内視鏡検査では鎮静剤、麻酔は使用しないため、検査後すぐ帰宅、車の運転もできます。

-

麻酔・鎮静剤を使用し眠ったままで検査が可能です。経口内視鏡検査では麻酔の有り、無しを選択可能です。不安や緊張、苦痛を感じることなく検査をしたい場合は、麻酔を使用して、眠った状態で検査を進めることができます。

-

土曜日も診療・検査可能

当院の胃内視鏡検査(胃カメラ)について

胃カメラ検査は、極細のスコープを口または鼻から挿入し、食道・胃・十二指腸内を直接観察する検査です。高画質内視鏡と特殊光や拡大観察により、初期の小さいがんや炎症部位を高精度に検出できます。

症状が現れる前に、粘膜のわずかな異常を直接確認できるため、初期には自覚症状がない重大な病気も胃カメラ検査によって早期発見でき、早期治療に繋がります。

検査中に組織を採取したり出血を止めたり、アニサキス除去などの処置も可能です。

苦痛軽減のために、鼻から入れる経鼻法や、個人に合わせた鎮静剤を使って「眠っている間に終わる」無痛検査の選択もあり、嘔吐反射や緊張によるリスクが低減できます。検査時間は約5〜15分で、鎮静剤を使用した場合、終了後は薬の影響が少なくなるまで1〜2時間程度安静にしてから結果説明を受けます。

ピロリ菌検査・除菌治療も同日に行えるケースが多く、早期発見・治療につながる非常に有効な検査です。

こんな方におすすめ

- 胃がん・食道がんなど消化器癌の早期発見を目的とする方

- 胸やけ、胃もたれ、胃痛、満腹感などの症状がある方

- 食事中や食後に胃がムカムカする方

- 食欲があるのに体重が減少している方

- 健診やバリウム検査で要精密検査と判断された方

- ピロリ菌感染歴のある方や除菌後のフォローアップが必要な方

- 40歳までに一度も胃カメラ検査を受けたことがない方

- 自治体検診で対象となる方

- 安全性と精度を重視し、専門医による検査を希望する方

- 検査中にその場で医師に説明を聞きたい、不安を軽減したい方

検査の推奨頻度

- 一般的には1〜2年に1回

胃がんや食道がんの早期発見のため、特に40歳以上では毎年、または2年に1回の検査が推奨されています。自治体の胃がん検診(内視鏡法)は50歳以上で2年に1回が基本です。 - ピロリ菌感染歴がある方

除菌治療を受けた場合でも胃がんのリスクはゼロにならないため、年1回程度の内視鏡検査が推奨されています。 - 自覚症状がある方(胃痛、胸やけ、出血、体重減少など)

頻度に関係なく早めに受診することが望ましいです。 - 家族歴がある方(胃がん・食道がん)やハイリスク群

毎年の検査が望ましいです。医師と相談しながら頻度を決めます。

健康診断との違い

健康診断は毎年の定期チェックとして会社や自治体で広く行われ、胃カメラは健康診断で異常を指摘されたときやリスクが高い人が精密に調べたいときに選ばれることが多いです。健康診断のときもオプションとして内視鏡を選べるケースも増えています。

- 目的

健康診断は病気の早期発見や、健康状態の把握が主な目的です。血液検査・血圧測定・心電図・胸部X線など全身の基本的チェックが中心になります。胃カメラは、治療中や治療後の経過観察、精密検査が目的です。 - 方法

一般的な健康診断では、バリウム検査(上部消化管X線検査)が主流で、粘膜を直接見ることはできません。胃カメラ(上部消化管内視鏡)は、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察でき、病変の微細な変化を発見可能です。 - その場で処置

胃カメラは小さな炎症やポリープ、早期がんの発見に優れており、その場で組織検査(生検)や処置ができる点がバリウム検査とは大きく異なります。

当院の胃内視鏡検査(胃カメラ)の特徴

当院では、経験豊富な内視鏡専門医による高精度な検査、早期の病変の発見と診断、および検査中の止血などの治療が可能です。内視鏡検査では、挿入時の痛みに不快感を持つことも多く、患者さんにとって負担になりやすい一面があります。内視鏡専門医はそのような苦痛を軽減する技術にも精通しているため、「負担があるから検査を受けたくない」と考えている患者さんも受けやすい環境が整えられています。

より専門性の高い医師をお探しの方はお気軽にご相談ください。

消化器内視鏡専門医が全例対応

当院の胃内視鏡検査(胃カメラ)は、約20年にわたり総合病院で高度な専門医療を担ってきた、内視鏡学会の専門医・指導医である医師が対応いたします。内視鏡検査が必要か迷っている人や、検査結果に不安を感じる人、またリスクや症状などが気になる人には、専門医による検査がおすすめです。

※ 日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医・関東支部評議員 大圃 研

※ 日本消化器内視鏡学会 専門医 大圃 研、根岸 良充、伊藤 洋平

内視鏡専門医とは、日本消化器内視鏡学会が認定する制度で、消化管内視鏡検査の豊富な経験と知識を持つ専門医です。専門医制度には段階があり、医師の経験や役割に応じて資格が区分されています。

認定医は基礎的な段階、専門医は認定医よりも実績や専門性を高めた医師、指導医は専門医を含めた後進を指導する教育的役割も担う医師にあたります。

内視鏡専門医のいる病院では、検査の精度や技術対応、安全管理などについて一定の水準が保たれていることが期待できます。

経鼻・経口療法に対応可能

経鼻・経口療法に対応した胃内視鏡検査では、患者さんの苦痛を最小限に抑えながら、胃の状態を正確に把握できる点が大きなメリットです。鼻からの挿入で嘔吐反射が少なく、検査中の会話も可能であること、口からの挿入では鎮静剤による「半分眠った状態」での検査でより楽に受けられることなどが挙げられます。

- 舌の根元に触れないため、嘔吐反射(吐き気)、息苦しさも少ない

- 検査中の会話が可能

- 鎮静剤なしでも検査可能で、検査後の車の運転制限や行動の制限が少ない

- 心肺機能への負担が少ない

- 画像が鮮明で、組織採取や止血などの処置がしやすく、高精度の診断が可能

- 鎮静剤を使うことで、検査中の苦痛や不安を大幅に軽減

- 水や空気の吸い上げが早く、検査も短時間で行なうことが可能

- 生検やポリープ切除などの処置も同時に行えるため、病気の早期発見・治療に有効

鎮静剤を使用して苦痛を最小限に

鎮静剤を使用した経口内視鏡検査の主なメリットは、患者さんの検査中の苦痛や不快感が大幅に軽減され、リラックスした状態で検査を受けられることです。検査時の負担を軽減し、不安を和らげながら早期発見・早期治療につなげることができます。嘔吐反射が抑えられると、医師は胃の中を十分に膨らませて詳細な観察が可能になるため、より正確な診断に繋がる可能性があります。

また、患者さんにとっては、検査への不安や恐怖心が和らぎ、定期的な検査も抵抗なく受けられるようになることも大きな利点です。

胃内視鏡検査(胃カメラ)でわかる疾患

胃内視鏡検査は、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察できる精密検査で、多種多様な疾患が発見可能です。さらには早期癌や進行癌も発見されます。また、アニサキス症や内視鏡による出血止血処置・異物除去など緊急対応も可能で、健康診断で異常を指摘された場合や症状のない方でも早期発見・安全・迅速な対応が期待される検査です。

胃カメラでわかる主な疾患は以下のとおりです。

食道

- 逆流性食道炎

- バレット食道

- 好酸球性食道炎

- 食道潰瘍(熱傷・非腫瘍性)

- 食道がん

- 食道裂孔ヘルニア

- 食道静脈瘤

- 食道顆粒細胞腫

胃粘膜・感染など

- 急性胃炎

- 慢性胃炎

- 汎胃炎(薬剤性含む)

- 萎縮性胃炎

- びらん性胃炎

- ピロリ菌感染

腫瘍性・上皮性病変・潰瘍・病変

- 胃ポリープ

- 胃底腺ポリープ

- 胃過形成ポリープ

- 胃粘膜下腫瘍

- 胃悪性リンパ腫

- 胃腺腫

- 胃がん

- 十二指腸腺腫

- 十二指腸がん

- 胃潰瘍

- 十二指腸潰瘍

- 十二指腸悪性リンパ腫

その他病変など

- アニサキス症による胃粘膜損傷

- 異物の除去

- 粘膜前がん病変

- 出血性病変(出血・止血対応など)

胃内視鏡検査(胃カメラ)の流れ

検査前の注意点と前日の準備

検査前日・当日の食事制限が必要です。前日は夜8時以降の食事を控えて頂き、当日も絶食でお願いします。

なお、水分については、検査の1〜2時間前までに普段よりも多めに補給するようにしてください。

水分は、検査の1時間前までは、水、お茶などの飲み物で適宜補給してください。色のついたジュースなどは検査に影響が出る可能性があります。普段服用している薬につきましては、高血圧や不整脈の薬などは起床時に服用してかまいません。

一方血糖値の薬など一部の薬剤については休薬をお願いしているものもあります。詳細につきましては、医師の指示に従ってください。

鎮静剤を使う胃カメラ検査を希望された方は、検査終了後も薬剤の影響が半日以上残りますので、ご自身では自動車、バイク、自転車などの運転をお控えいただいております。

ご家族に送迎していただくか、公共交通機関をご利用ください。

検査費用(保険適用の場合)

胃内視鏡検査(胃カメラ)

| 1割 | 1,200円~1,500円 |

| 2割 | 2,400円~3,000円 |

| 3割 | 3,500円~4,500円 |

胃内視鏡検査(胃カメラ)+病理組織検査

| 1割 | 2,500円~4,000円 |

| 2割 | 5,000円~8,000円 |

| 3割 | 7,500円~12,000円 |

※診察代は含まれておりません。

よくある質問

経口は昔から行われてきた手法で、口から内視鏡スコープを挿入します。

経鼻は、極細のスコープが登場した近年に普及し始めた手法で、鼻から挿入します。

舌の根本には触れると反射的に強い嘔吐感が襲ってくる場所があり、口から挿入する経口検査ではスコープが絶えずこの嘔吐反射を起こす場所に触れているため苦しい検査になりやすい傾向があります。経鼻検査は嘔吐反射の起こる部分にスコープが触れることがないため、比較的楽に受けることができ、局所麻酔も少量ですみます。歯磨きをするとオエっとしやすい方など嘔吐反射が強い方には経鼻検査がおすすめできます。

当院では軽い鎮静剤を使ってウトウトした状態で楽に受けられる内視鏡検査が可能ですので、経口検査であっても痛みや苦しさなく検査を受けていただけます。

どちらが適しているかは、ご希望や身体の状態によって変わりますので、ぜひ、ご相談にいらしてください。

泳いでいるときに鼻に水が入ったような感覚がすることがありますが、局所麻酔を施すので、強い痛みや苦しみはありません。また、嘔吐反射が起こる部分にはスコープが触れないため、経口検査のようなオエっとくる苦しさはありません。ただし、歯磨きで奥歯を磨けないほど嘔吐反射が強い場合は、鎮静剤を使った経口内視鏡検査をおすすめします。

検査自体は5〜15分程度です。胃カメラの検査自体は短時間ですが、前処置や結果説明を含めると、鎮静剤なしで1〜2時間程度、鎮静剤使用の場合は3時間以上かかることもあります。組織検査などを行うとさらに時間がかかる場合があります。

検査方法が決まったら、事前に来院から帰宅までのトータル時間を確認し、時間に余裕を持って受けることが大切です。

バリウム検査は、胃や食道の粘膜の凹凸を影絵の原理を使って観察しています。初期の胃がんや食道がんは、粘膜の凹凸が見られないことが多く、ほとんどの場合は粘膜の微細な色の変化だけです。そのため、内視鏡治療が可能な段階の早期胃がんや早期食道がんを見つけるのは、胃バリウム検査では難しいと言われています。内視鏡検査は、バリウム検査などと比べて体内の状態を正確に把握できるため、より高い精度で診断ができます。

採血検査では、胃がんの有無を直接調べているわけではなく、ピロリ菌感染や慢性胃炎の有無を調べることで、胃がんになりやすいかどうかを確認しています。胃がんには、ピロリ菌や慢性胃炎に関係しないものもあるため、採血の結果が良好でも、胃がんの早期発見や治療のためには、定期的に胃内視鏡検査を受けることが重要です。

大圃クリニックの

胃内視鏡検査(胃カメラ)

地域に寄り添い、79年。

専門医複数名

在籍

下館駅から徒歩4分

駐車場完備

土曜日

12:30まで診療

- 日本消化器外科学会 認定医,日本外科学会 認定医,日本医師会 認定産業医,日本医師会 認定健康スポーツ医 大圃 弘

- 日本外科学会 外科認定医,日本外科学会 認定登録医,日本医師会 認定産業医 大関 美穂

- 日本内科学会 認定内科医 大圃 研,根岸 良充,伊藤 洋平

茨城県筑西市にある大圃クリニックは内視鏡検査20年以上で内科認定医・内視鏡専門医在籍。鎮静剤使用で眠っている間に終わるつらくない内視鏡検査を実施しております。

経鼻・経口両方の検査が可能で検査後すぐに帰宅、運転可能。下館駅北口から徒歩4分で駐車場20台完備。土曜日にも検査可能です。

医師

大圃 研

高校生まで筑西の地で育ち、20年以上内視鏡治療に従事して参りました。

内視鏡検査は継続することが重要です。患者様にとって負担の大きな検査ですので、敬遠されることもありますが、早期発見・早期治療には欠かせない検査です。

患者様がトラウマを抱かず、継続して検査していただけるように、苦痛の少ない内視鏡検査に最善を尽くします。内視鏡検査や胃腸のトラブルなど、お悩み事は遠慮なくお聞かせください。

資格

- 日本内科学会 認定内科医

- 日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医・関東支部評議員

- 日本消化管学会 胃腸科専門医

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化管学会

- 日本消化器内視鏡学会(関東支部評議委員)

- Junior Endoscopist Training Seminar(世話人)

- EGMR研究会(世話人)

- 大腸内視鏡スキルアップアカデミー(世話人)

- 新都心内視鏡病態機能研究会(世話人)

- LECS研究会(世話人)

- EMR/ESD研究会(世話人)

胃腸科専門医

大圃 研

内視鏡検査は継続することが重要です。患者さんにとって負担の大きな検査ですので、敬遠されることもありますが、早期発見・早期治療には欠かせない検査です。

患者さんがトラウマを抱かず、継続して検査していただけるように、苦痛の少ない内視鏡検査に最善を尽くします。