通常は、検査を安全に、かつ正確に行うためにご予約と準備をお願いしています。

事前に診察を受けて全身状態の確認や食事制限の説明を受け、下剤などの準備が必要となるためです。緊急の場合を除き、初診でいきなり検査を受けることはできません。

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

監修者

大圃 研

資格

- 日本内科学会 認定内科医

- 日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医・関東支部評議員

- 日本消化管学会 胃腸科専門医

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化管学会

- 日本消化器内視鏡学会(関東支部評議委員)

- Junior Endoscopist Training Seminar(世話人)

- EGMR研究会(世話人)

- 大腸内視鏡スキルアップアカデミー(世話人)

- 新都心内視鏡病態機能研究会(世話人)

- LECS研究会(世話人)

- EMR/ESD研究会(世話人)

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)は、大腸がんや大腸ポリープを早期に発見し、大腸がんを予防するための非常に重要な検査です。

大腸がんは早期であれば症状がないことがほとんどであるため、定期的な検査が推奨され、がん化する前のポリープ段階で切除することで大腸がんの予防につながります。

大圃クリニックの

大腸内視鏡検査の特徴

-

日本消化器内視鏡学会の専門医・指導医の資格をもつ医師が担当

-

検査時に鎮静剤の選択肢があり、苦痛を感じずにリラックスして検査を受けらる

-

早期の病変を発見可能苦しさと痛みの少ない大腸内視鏡検査が可能

-

土曜日も診療・検査可能

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)とは

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)とは、肛門から直腸・結腸を通して盲腸(場合により回盲部まで)に至る細長く柔らかい内視鏡スコープを挿入し、大腸の粘膜を直接観察する精密な検査です。先端に小型カメラと光源が搭載されており、微細な病変や色の変化もリアルタイムで確認できます。

この検査の利点は、疑わしい部位があればその場で組織を一部採取する「生検」によって確定診断を行えることにあります。

また、前がん病変である大腸ポリープを発見した場合には、日帰り手術でその場で切除できるため、大腸がん予防にも非常に効果的です。近年では、鎮静剤の使用、炭酸ガスによる軽減、挿入技術の向上など、患者さんの苦痛を軽減する工夫によって以前よりもはるかに楽に受けられるようになっています。

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)は、大腸ポリープや早期がんを早期に発見・切除できるため、大腸がんの死亡率を大幅に低下させ、健康寿命の延伸に直接つながります。

自覚症状がないうちから定期的な検査を受けることが極めて重要で、早期発見・早期治療によって体への負担を少なくし、がんを「防ぐ」第一歩となります。

こんな方におすすめ

- 便潜血検査で陽性だった方

- 大腸がんリスクが上がる年代、40歳以上の方

- 慢性的な下痢・便秘、残便感・腹部膨満感など便通に異常がある方

- 血便や粘液便が見られる方(特に黒色便は消化管出血の可能性がある)

- 腫瘍や炎症、虫垂炎などとの鑑別が必要な長引く腹痛がある方

- 家族に大腸がんやポリープの既往がある方

- 過去に大腸ポリープやがんの治療歴のある方

- 便秘傾向が強い方、腹部手術歴がある方、大腸憩室症のある方

- 生活習慣やストレスによる不調を感じている方

- 健康診断の便潜血が陰性であってもおなかの具合が気になる方

- 自覚症状はないが、将来の不安がある方

- 胃やお腹の違和感・不調を感じる方

- 精密・高度な検査を希望する方

検査の推奨頻度

年齢40歳以上ではまず初回スクリーニングとして1度検査を受けることが推奨されており、検査頻度は、個々のリスク状況や検査歴をもとに医師と相談しながら判断することが重要です 。

大腸がんやポリープなどの異常を早期に発見するため、初めて行う大腸内視鏡検査のことを指します。通常、大腸がん検診の一環として行われる便潜血検査で陽性が出た場合や、大腸がんのリスクが高いと判断された場合に、大腸の内部を直接観察するために実施されます。スクリーニングの目的は、自覚症状がない段階で病気を早期に見つけ、適切な診断や治療に繋げることです。

健康診断との違い

健康診断は、広く浅く身体全体を見るための入り口で、大腸カメラは、精密検査と治療が可能です。

健康診断での便潜血検査では出血のない初期段階のがんやポリープを見逃す可能性があり、症状がなくても異常がある場合があります。便潜血陽性で、要精密検査の際に、実際に大腸カメラへ進まない方も多く、リスクが残ったまま放置されてしまうケースも多くあります 。

大腸カメラなら見つけたポリープをその場で切除することができるという大きな利点があります。

健康診断(便潜血検査など)と大腸内視鏡検査(大腸カメラ)の主な違い

| 項目 | 健康診断(便潜血検査など) | 大腸内視鏡検査(大腸カメラ) |

|---|---|---|

| 検査方法 | 血液検査・便潜血・画像診断 | 内視鏡カメラによる直接観察 |

| 精度 | 陽性なら要精密検査、陰性でも見逃しの可能性あり | がん・ポリープなどを高精度で検出 |

| 検査負担 | 少ない (採便・検査室での簡易検査) | 高い(前処置・検査時間・鎮静など) |

| 主な目的 | 全身の健康チェック・スクリーニング | 大腸がん・ポリープ・炎症性疾患の確定診断と治療 必要に応じてその場で組織採取(生検)やポリープ切除も可能 |

当院の大腸内視鏡検査(大腸カメラ)の特徴

当院では、経験豊富な内視鏡専門医による高精度な検査、早期の病変の発見と診断、および検査中のポリープ切除や止血などの治療が可能です。また、術翌日以降に通院なども不要です。

大腸カメラは、下部消化管内視鏡ともよばれ、大腸全体を観察することができる検査です。

大腸は他の検査では詳しく調べることができません。大腸カメラはつらい検査だと思っておられる方が多いと思います。おしりからカメラが入るということで、気後れしてしまうこともあるのだと思います。

現在、多くの方が大腸がんで亡くなっていますが、大腸がんは早期に発見してもらえれば、治癒がのぞめる病気であり、内視鏡で治療することができる場合もあります。また、大腸カメラを受けることで、今後がんになる可能性のあるポリープを見つけることもできますし、大きさによってはその場で切除することもできます。

経験豊富な内視鏡専門医が全て担当

約20年にわたり総合病院で高度な専門医療を担い、内視鏡学会の専門医・指導医である医師が対応いたします。内視鏡検査が必要か迷っている人や、検査結果に不安を感じる人、またリスクや症状などが気になる人には、専門医による検査がおすすめです。

※ 日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医・関東支部評議員 大圃 研

※ 日本消化器内視鏡学会 専門医 大圃 研、根岸 良充、伊藤 洋平

内視鏡専門医とは、日本消化器内視鏡学会が認定する制度で、消化管内視鏡検査の豊富な経験と知識を持つ専門医です。専門医制度には段階があり、医師の経験や役割に応じて資格が区分されています。

認定医は基礎的な段階、専門医は認定医よりも実績や専門性を高めた医師、指導医は専門医を含めた後進を指導する教育的役割も担う医師にあたります。

内視鏡専門医のいる病院では、検査の精度や技術対応、安全管理などについて一定の水準が保たれていることが期待できます。

鎮静剤を使用して苦痛を最小限に

鎮静剤を使用した大腸内視鏡検査(大腸カメラ)の主なメリットは、検査中の苦痛・不安の軽減、検査精度の向上、定期的な検査受診の促進です。

患者さんがリラックスした状態で検査を受けられるため、医師は、腸のヒダをしっかり伸ばして観察しやすく、見逃しを防ぎやすくなります。患者さんにとっては検査後の不快感が少ないので、検査への抵抗感が減り、早期発見・早期治療につながる可能性が高まります。

検査同日に大腸ポリープ切除

検査と同日にポリープ切除ができる大腸内視鏡検査(大腸カメラ)の主なメリットは以下のとおりです。当院では、専門医による苦痛を最小化しながら確実に予防するスタイルの大腸ポリープ切除術の提供が可能です。

- 検査と治療の負担が1回で済むので、 時間・手間・精神・費用の節約になる

- がんへの進展前に病変を安全に除去できる

胃腸科専門医

大圃 研

術後は1日〜1週間程度は、激しい運動・長時間移動・旅行・出張などを控えていただく生活制限が必要です。

大きなポリープ(1〜2 cm超)では、高周波切除や入院が必要になる場合もあります。検査中にその場で切除可能かどうかは、当日の判断となります。

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)でわかる疾患

大腸内視鏡検査では、大腸ポリープや大腸がんといった腫瘍性疾患の早期発見だけでなく、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性疾患、虚血性腸炎や憩室症、出血源の特定まで幅広く診断可能です。粘膜の直接観察と生検により確定診断が行えるため、がんの予防や早期治療に大きく貢献する検査といえます。

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)でわかる疾患名・病変は以下のとおりです。

- 大腸ポリープ

- 早期大腸がん

- 進行大腸がん

- 潰瘍性大腸炎

- クローン病

- 虚血性腸炎

- 大腸憩室症

- 内痔核

- 粘膜下腫瘍

- 感染性腸炎

- 非特異性大腸炎

- 過敏性腸症候群(除外診断)

- 大腸血管異常(血管拡張・血管腫など)

- 大腸狭窄・閉塞

- 出血源(血便・下血の原因)

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を受けるタイミング

大腸内視鏡検査は、便潜血陽性や血便、便通異常、腹痛・体重減少・貧血などの症状があるときに速やかに受けるべき検査です。また、40歳を過ぎた方や家族に大腸がん・ポリープの既往がある方も、症状がなくても定期的に受診が推奨されます。早期に異常を発見し、治療や予防につなげるため、気になる症状があれば早めの検査が重要です。

- 健康診断や人間ドックで便潜血が出た場合や、肉眼的に血便があるとき

- 慢性的な便秘・下痢、便が細くなる、残便感など便通の異常が続く場合

- 腹痛、膨満感、急な体重減少、原因不明の貧血、食欲不振などの腹部症状があるとき

- 40歳以降から増加する大腸がんのため、症状がなくても定期的な検査

- 両親や兄弟に大腸がんや大腸ポリープの既往がある場合

- 過去に大腸ポリープや大腸がんの治療歴がある場合

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)の流れ

検査費用(保険適用の場合)

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

| 1割 | 1,500円~2,200円 |

| 2割 | 3,000円~4,500円 |

| 3割 | 4,500円~7,000円 |

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)+病理組織検査

| 1割 | 3,000円~6,000円 |

| 2割 | 6,000円~12,000円 |

| 3割 | 9,000円~18,000円 |

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)+ポリープ切除

| 1割 | 6,000円~11,000円 |

| 2割 | 12,000円~22,000円 |

| 3割 | 18,000円~33,000円 |

※診察代は含まれておりません。

当院で取り扱っている下剤(ニフレック)について

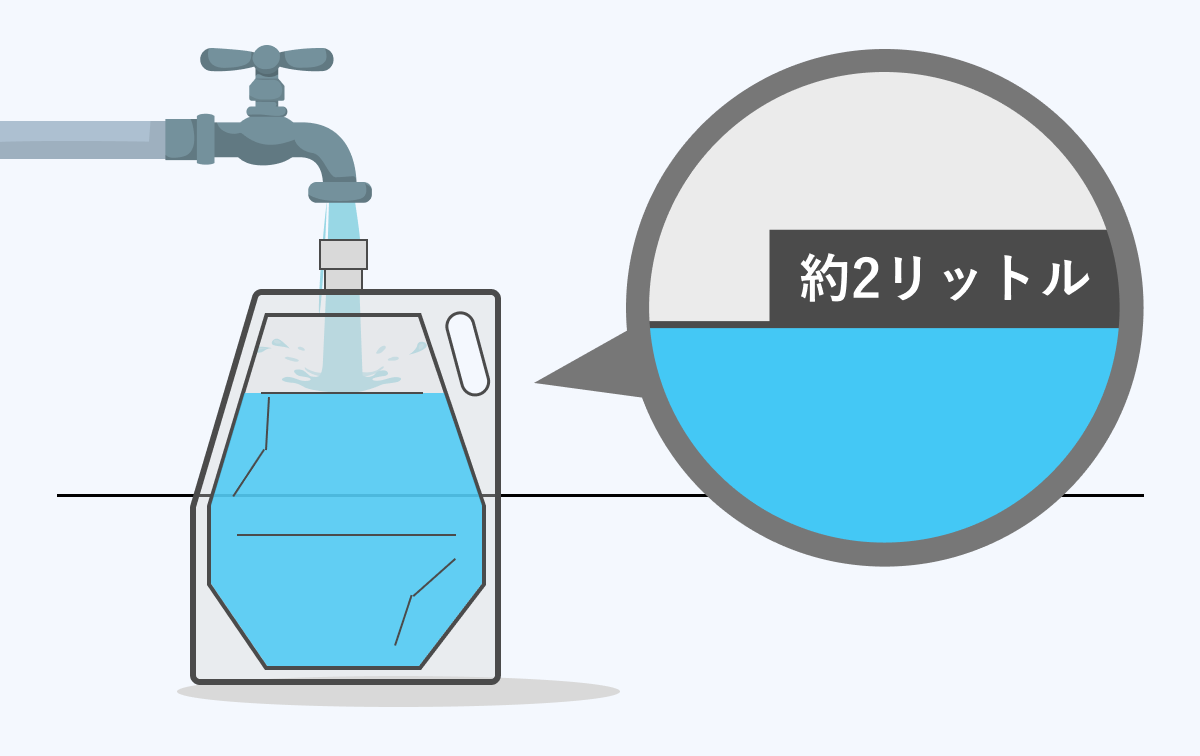

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)は、事前に下剤を飲んで、腸洗浄をしていただく必要があります。当院で取り扱っている下剤は、ニフレック®を用意しております。

服用前に水を入れて溶かすお薬で、2リットルを約2時間ほどで飲んでいただくことになります。

味は、スポーツドリンク風です。

| ニフレック®の特長 | |

| 飲む量 | 2000ml |

| 味 | 薄いレモン味 |

| 洗浄力 | 標準 |

| 写真 |  |

ニフレックの飲み方と注意点

使用するまでの保存方法

高温になると粉末が溶け、その後固まる可能性があるため、30℃以下で保管してください。

特に高温になる車内への放置は避けてください。

飲食に関する注意

朝食は食べずに溶解したニフレック配合内用剤を服用します。

服用後は検査終了まで、水・お茶以外は摂らないでください。

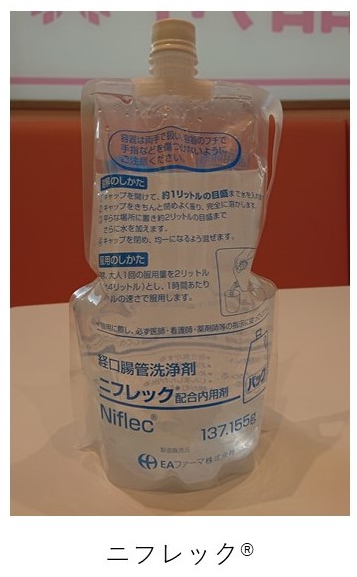

ニフレックの溶かし方

用意するもの

- ニフレック配合内用剤

- 水 2リットル

ニフレックの粉末を同封の容器に入れ、所定の水を加えてよく溶かします。

冷蔵庫で冷やしておくと飲みやすくなります。

※【検査前日の夜】もしくは【検査当日の朝】に作ってください。

※お茶やジュースで溶かしたり、砂糖などを加えたりしないでください。

※服用後は検査終了まで、水・お茶以外は摂らないでください。

ニフレックの飲み方と時間配分

1リットルあたり約1時間のペースで、全量の2リットルを約2時間かけてゆっくり飲みます。

(通常、大人1回の服用量2リットル・最大4リットル)

コップ1杯(約180mL)を10分以上かけてゆっくり飲むのがポイントです。特に最初の1杯は15分以上かけて少しずつ飲みましょう。その後はコップ1杯分を10分かけるぐらいの早さで飲んでください。

飲むときの工夫

体を軽く動かしましょう。飲みながら歩くなどの軽い運動をすると腸の動きが促進されます。

ニフレックは体に吸収されにくく、電解質バランスが崩れにくい下剤です。

独特の味があるため、冷やす・ストローを使うなど飲みやすくする工夫をすると良いでしょう。

排便の確認

約1リットル飲んだあたりから排便が始まります。最初は形のある便ですが、だんだん水のような便になります。だいたいの排便回数と、便の様子を確認してください。カスがなくなり、 無色かうす黄色の水様便は、腸管内がきれいになった目安になります。

注意点

- 開始時間

検査スケジュールに合わせ、クリニックの指示どおりの時間に飲み始めてください。 - 体調の変化に注意

吐き気、強い腹痛、顔色の悪化などがあれば無理せず服用を中止し、すぐにクリニックへ連絡しましょう。 - 水分補給

飲み終わった後も水・お茶などで水分をしっかり補給しましょう。 - 飲み切れない場合

無理に飲まず、体調や便の状態を確認してクリニックに相談してください。 - 医師の指示を厳守

自己判断で中止・変更せず、必ず指示通りに服用してください。

よくある質問

当院の内視鏡担当医は、内視鏡検査の実績が非常に豊富な上、極力痛みを感じさせないように様々な配慮をしております。

また、鎮静剤を使用した検査も可能ですので、ほとんど苦痛なく検査が受けられます。

大腸内視鏡検査時の感覚には個人差はありますが、鎮痛・鎮静剤を使用することで、眠っているのに近い状態で楽に大腸カメラ検査を行うことができます。

検査自体は、病変がなければ15分程度で、ポリープ切除などの処置がある場合には20分ほどです。検査前の腸管洗浄(数時間)や検査後の安静時間(鎮静剤使用時1~2時間程度)が含まれ、通常は2〜6時間程度かかります。特別な処置を行う場合はさらに時間がかかることがあります。

大腸内視鏡検査では、肛門から内視鏡を挿入するため、抵抗を感じることが多いようです。しかし、それが原因でがんの発見が遅れてしまったら、後悔してもしきれないことになります。勇気を出して、定期的に検査を受けることが大切です。

とはいえ、病院で人前にお尻を出すのは、誰でも恥ずかしいものです。だからこそ、検査を行う側もその点に配慮しており、検査着には工夫がされています。

検査を受ける際には、特別なトランクス型の紙パンツに履き替えてもらいます。このパンツには、肛門の部分に縦の切り込みが入っていて、そこから内視鏡を挿入できるようになっています。これにより、お尻を出さずに検査を受けることができます。

また、大腸内視鏡検査は、ドアやカーテンで仕切られた検査室で行われるため、他の患者さんに見られる心配もありません。

大腸内視鏡検査の後の排便の回数やタイミングは人によって異なります。検査当日から翌日には止まることが多いですが、検査当日に飲んだ下剤の量や排出された便の状態によって、患者さんごとに違いがあります。もし排便が止まらなかったり、血便が続いたり、ふらつきなどの貧血の症状が見られる場合は、すぐに当院までご相談ください。

検査後の主な注意点としては、以下のとおりです。

- 食事は鎮静剤の効果が切れた後に消化の良いものから始め、脂っこいものやアルコール、刺激物を避ける

- 運動や入浴は当日は控えめにし、激しい運動や長湯は避ける

- 鎮静剤を使用した場合は車の運転は避ける

- お腹が張る場合は横向きや仰向けの姿勢でガスを出す

- 大量出血や真っ黒な便、持続する腹痛があればすぐに連絡する

大圃クリニックの

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

地域に寄り添い、79年。

専門医複数名

在籍

下館駅から徒歩4分

駐車場完備

土曜日

12:30まで診療

- 日本消化器外科学会 認定医,日本外科学会 認定医,日本医師会 認定産業医,日本医師会 認定健康スポーツ医 大圃 弘

- 日本外科学会 外科認定医,日本外科学会 認定登録医,日本医師会 認定産業医 大関 美穂

- 日本内科学会 認定内科医 大圃 研,根岸 良充,伊藤 洋平

茨城県筑西市にある大圃クリニックは内視鏡検査20年以上で内科認定医・内視鏡専門医在籍。鎮静剤使用で眠っている間に終わるつらくない内視鏡検査を実施しております。

大腸ポリープの日帰り切除にも対応可能です。

下館駅北口から徒歩4分で駐車場20台完備。土曜日も検査可能。昇降機完備のバリアフリー。

医師

大圃 研

高校生まで筑西の地で育ち、20年以上内視鏡治療に従事して参りました。

内視鏡検査は継続することが重要です。患者様にとって負担の大きな検査ですので、敬遠されることもありますが、早期発見・早期治療には欠かせない検査です。

患者様がトラウマを抱かず、継続して検査していただけるように、苦痛の少ない内視鏡検査に最善を尽くします。内視鏡検査や胃腸のトラブルなど、お悩み事は遠慮なくお聞かせください。

資格

- 日本内科学会 認定内科医

- 日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医・関東支部評議員

- 日本消化管学会 胃腸科専門医

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化管学会

- 日本消化器内視鏡学会(関東支部評議委員)

- Junior Endoscopist Training Seminar(世話人)

- EGMR研究会(世話人)

- 大腸内視鏡スキルアップアカデミー(世話人)

- 新都心内視鏡病態機能研究会(世話人)

- LECS研究会(世話人)

- EMR/ESD研究会(世話人)

胃腸科専門医

大圃 研

内視鏡検査は継続することが重要です。患者さんにとって負担の大きな検査ですので、敬遠されることもありますが、早期発見・早期治療には欠かせない検査です。

患者さんがトラウマを抱かず、継続して検査していただけるように、苦痛の少ない内視鏡検査に最善を尽くします。